前言

在中医学的形成和发展过程中,受到了中国古代朴素唯物主义哲学的影响,代表当时文化进步和科学发展的精气学说、阴阳学说和五行学说,渗透到医学领域,与中医学自身固有的理论和经验相融合,对中医学理论体系的形成和发展起到了极为重要的作用。

阴阳学说,是研究阴阳的内涵及其运动变化规律并用以解释自然现象、探索自然规律的一种世界观和方法论。

什么是阴阳

阴阳,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。阴阳的最初含义是很朴素的,是指日光的向背,即向日为阳,背日为阴。以后随着观察面的扩展,阴阳的朴素含义逐渐得到引申。如向阳的地方光明、温暖;背阳的地方黑暗、寒冷。于是古人就以光明与黑暗、温暖与寒冷分阴阳。如此不断引申的结果,就几乎把自然界所有的事物和现象都划分为阴与阳两个方面。这时的阴阳不再特指日光的向背,而变为一个概括自然界具有对立属性的事物和现象双方的抽象概念。因此说,阴阳是一个抽象的概念,并不专指某一具体的事物和现象。故<灵枢·阴阳系日月》说:“阴阳者,有名而无形。”

阴阳的属性

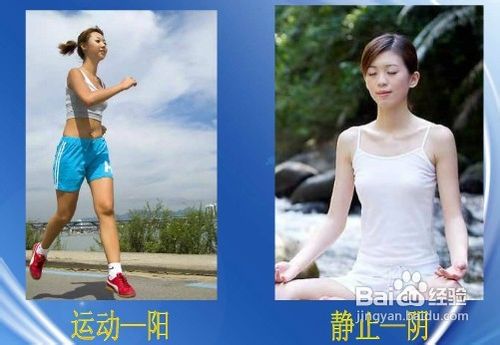

阴和阳代表着相互对立,又相互关联的事物属性。阳代表着积极、进取、刚强等特性,凡具有这些特性的事物和现象都属阳;阴代表着消极、退守、柔弱等特性,凡具有这些特性的事物和现象都属阴。一般说,凡是运动的、外向的、上升的、温热的、无形的、明亮的、兴奋的、亢进的都属于阳;静止的、内守的、下降的、寒冷的、有形的、晦暗的、抑制的、衰退的都属于阴。

阴阳的相关性

任何事物,虽然均可以阴阳的属性来区别,但必须指出,用阴阳来概括或区分事物的属性,必须是相互关联的一对事物,或是同一事物内部相互对立的两个方面,才具有实际意义,如上与下、左与右、男与女。不相关的事物或现象是不宜分阴阳的,如把外与寒,昼与降分阴阳,就毫无意义。

阴阳的基本内容

阴阳的对立制约

1、阴阳对立,是指阴阳的属性相反,如寒与热、动与静、燥与湿等的相互对立。

2、阴阳制约,是指属性相反的阴阳,共处于一个统一体中,不是静止着的,而是在不断地运动变化着。由于阴和阳的属性相反,因而其运动变化的一个规律就是相互制约、相互排斥。

正是由于阴与阳之间存在着相互制约的作用,才能促进事物的发生发展和变化,才维持了阴阳之间的动态平衡。例如,春、夏、秋、冬四季,有温、热、凉、寒气候的变化。春夏阳气盛,所以气候较温热;秋冬阴气盛,所以气候比较寒冷。春夏之所以温热,是因为春夏阳气上升抑制了秋冬的寒凉之气;秋冬之所以寒冷,是因为秋冬阴气上升抑制了春夏的温热之气。这是自然界阴阳对立制约的结果。人体之所以能进行正常的生命活动,就是阴与阳相互对立,相互制约取得统一(动态平衡)的结果,即所谓“阴平阳秘”。

阴阳的互根互用

1、阴阳互根是指阴阳双方,具有相互依存、互为根本的关系。即阴和阳任何一方都不能脱离另一方而单独存在,每一方都以对方的存在作为自己存在的前提和条件。如:昼为阳,夜为阴,没有昼,就无所谓夜;没有夜,也就无所谓昼。热为阳,寒为阴,没有热,就无所谓寒;没有寒,也就无所谓热。

2、阴阳互用,是指阴阳双方具有相互资生、促进和助长的关系。如《素问·阴阳应象大论》说:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。”它指出阳以阴为基,阴以阳为偶;阴为阳守持于内,阳为阴役使于外,阴阳相互为用,不可分离。

3、如果由于某些原因,阴和阳之间的互根关系遭到破坏,就会导致“孤阴不生,独阳不长”,甚至“阴阳离决,精气乃绝”而死亡。

阴阳消长平衡

1、消,即减少;长,即增多。消长平衡,是指对立互根的阴阳双方不是一成不变的,而是处于不断的增长和消减的变化之中。阴阳双方在彼此消长的运动过程中保持着动态平衡。

2、阴阳消长是阴阳运动变化的一种形式,而导致阴阳出现消长变化的根本原因在于阴阳之间存在着对立制约与互根互用的关系。由阴阳对立制约关系导致的阴阳消长变化主要表现为阴阳的互为消长,由阴阳互根互用关系导致的阴阳消长变化主要表现为阴阳的皆消皆长。

阴阳互为消长

在阴阳双方彼此对立制约的过程中,阴与阳之间可出现某一方增长而另一方消减,或某一方消减而另一方增长的互为消长的变化。

阴阳转化

1、阴阳转化,指事物的总体属性,在一定条件下可以向其相反的方向转化,即属阳的事物可以转化为属阴的事物,属阴的事物可以转化为属阳的事物。例如,一年四季气候的变化,属阳的夏天可以转化为属阴的冬天,属阴的冬天又可以转化成属阳的夏天。人体的病证,属阳的热证可以转化为属阴的寒证,属阴的寒证又可以转化为属阳的热证。

2、阴阳转化是阴阳运动的又一基本形式。阴阳双方的消长运动发展到一定阶段,事物内部阴与阳的比例出现了颠倒,则该事物的属性即发生转化,所以说转化是消长的结果。阴阳相互转化一般都产生于事物发展变化的“物极”阶段,即所谓“物极必反”。因此,在事物的发展过程中,如果说阴阳消长是一个量变的过程,阴阳转化则是在量变基础上的质变。

3、阴阳的相互转化,必须具备一定的条件。任何事物都处在不断地运动变化之中,事物的发生发展规律总是由小到大,由盛到衰,即是说事物发展到极点就要向它的反面转化。任何事物在发展过程中都存在着“物极必反”的规律。“重阴必阳,重阳必阴”的“重”,“寒极生热,热极生寒”的“极”,是事物的阴阳总体属性发生转化的必备条件,没有一定的条件,阴阳是不可能转化的。

阴阳在中医中的应用

阴阳学说贯穿于中医学理论体系的各个方面,主要用来说明人体的组织结构、生理功能和病理变化,并指导疾病的诊断和治疗。

说明人体的组织结构

人体是一个有机整体。组成人体的所有脏腑经络形体组织,既是有机联系的,又都可以根据其所在部位和功能特点划分为相互对立的阴阳两部分。故《素问·宝命全形论》说:“人生有形,不离阴阳。”

1、按人体部位分阴阳:上半身属阳,下半身属阴;体表属阳,体内属阴;体表的背部属阳,腹部属阴;四肢外侧为阳,内侧为阴。

2、按脏腑分阴阳:五脏藏精气而不泻,故为阴;六腑传化物而不藏,故为阳。由于阴阳之中复有阴阳,所以分属于阴阳的脏腑形体组织还可以再分阴阳。如五脏之中,心、肺居于上部属阳,肾、肝、脾位于下部属阴。每一脏之中又有阴阳之分,如心有心阴、心阳,肾有肾阴、肾阳等等。

3、在经络之中,也分为阴阳:经属阴、络属阳。而经脉之中又有阴经与阳经之分,络脉之中也有阴络与阳络之分。

4、气血之间,血为阴、气为阳。在气之中,营气在内为阴,卫气在外为阳等等。

5、总之,人体组织结构的上下、内外、表里、前后等各部之间,无不包含着阴阳的对立统一。

说明人体的生理功能

对于人体的生理活动,无论是生命活动的整体还是各个部分,都可以用阴阳来说明。以物质与功能关系为例:人体生理活动的基本规律可概括为阴精(物质)和阳气(功能)的矛盾运动。阴精是阳气的物质基础,阳气是阴精的外在表现。正是由于人体内阴阳二气的对立制约、互根互用和消长转化,维系着协调平衡的状态,人体各种生理功能才得以稳定发挥。若人体内的阴阳二气不能相互为用而分离,人的生命活动也就终止了。故《素问·生气通天论》说:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。”

说明人体的病理变化

人体的正常生命活动,是阴阳两个方面保持着对立统一的协调关系,处于动态平衡的结果。疾病的发生标志着这种协调平衡的破坏,故阴阳失调是疾病的基本病机之一。阴阳失调的主要表现形式是阴阳的偏盛和偏衰。

1、阴阳偏盛

阴阳偏盛即阳偏盛、阴偏盛,是阳或阴任何一方高于正常水平的病理状态。

(1)阳盛则热,阳盛则阴病

阳盛,是指阳邪侵犯人体,“邪并于阳”而使机体的阳绝对亢盛所致的一类病证。由于阳的特性是热,故说“阳盛则热”。如温热之邪侵犯人体,可出现高热、烦躁、面赤、脉数等“阳盛则热”的热证。由于阳能制约阴,故在阳盛时必然要消耗和制约机体的阴液,致使津液损伤,会出现口干唇燥、舌红少津等“阳盛伤阴”之证。“阳盛则热”,是指阳邪的绝对亢盛,导致疾病的性质属热;“阳盛则阴病”,是指阳盛致病的发展趋势,必然会损伤人体的阴液,而致“阳盛阴虚”之证。

(2)阴盛则寒,阴盛则阳病

阴盛,是指阴邪侵犯人体,“邪并于阴”而使机体的阴绝对亢盛所致的一类病证。由于阴的特性是寒,故说“阴盛则寒”。如寒邪直中太阴,可出现面白形寒,脘腹冷痛,泻下清稀,舌质淡苔白,脉沉迟或沉紧等“阴盛则寒”的寒证。由于阴能制约阳,故在阴盛时必然会损耗和制约机体的阳气,导致其虚衰,故说“阴盛则阳病”。因此,寒邪直中太阴,随着病情的发展,可出现肢冷、蜷缩、脉迟伏等“阴盛伤阳”之证。

阴阳偏盛所形成的病证是实证,阳偏盛导致实热证,阴偏盛导致实寒证。故《素问·通评虚实论》说:“邪气盛则实。”

2、阴阳偏衰

阴阳偏衰即阳虚、阴虚,是阳或阴任何一方低于正常水平的病理状态。

(1)阳虚则寒

阳虚,泛指人体阳气虚衰。根据阴阳相互制约的原理,阴或阳任何一方的不足,无力制约对方,必然会导致另一方相对的偏盛。阳虚不能制阴,则阴气相对偏盛而出现寒象。如机体阳气虚弱,可出现面色苍白、畏寒肢冷、神疲倦卧、自汗、脉微等“阳虚则寒”的虚寒证。

(2)阴虚则热

人体之阴气虚衰,不能制阳,则阳气相对偏充而出现热象。如久病耗阴或素体阴虚,可出现潮热、盗汗、五心烦热、口干舌燥、脉细数等“阴虚则热”的虚热证。

阴阳偏衰所导致的病证是虚证,阴虚出现虚热证,阳虚出现虚寒证。故《素问·通评虚实论》说:“精气夺则虚。”

由于阴阳之间互根互用,所以阴阳偏衰到一定程度时,就会出现阴损及阳,阳损及阴的阴阳互损的情况,最终导致“阴阳两虚”。

用于疾病的诊断

由于疾病发生发展变化的内在原因在于阴阳失调,所以任何疾病,尽管其临床表现错综复杂、千变万化,但都可用阴阳加以概括说明。正如《素问·阴阳应象大论》所说:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”

1、阴阳是辨证的总纲

在辨证中,表、里、寒、热、虚、实、阴、阳八钢是分析疾病共性的辨证方法,是各种辨证的总纲。其中,阴阳两纲又可以概括其他六纲,即表、热、实证为阳;里、寒、虚证为阴。所以,阴阳又是八纲的总纲。在临床辨证中,应当首先分清阴阳,辨明病证属阴还是属阳,才能抓住疾病的本质,做到执简驭繁。

2、阴阳指导“四诊”的应用

(1)色泽的阴阳

从色泽的明暗,可以辨别病情阴阳的属性。色泽鲜明者属阳,晦暗者属阴。

(2)声息的阴阳

观察呼吸气息的动态,听其发出的声音,可以区别病情的阴阳属性。语声高亢宏亮,多言而躁动者,多属实、属热,为阳;语声低微无力,少言而沉静者,多属虚、属寒,为阴;呼吸微弱,多属于阴证;呼吸有力,多属于阳证。

(3)脉象的阴阳

脉象浮、大、滑、数者属阳;脉象沉、细、涩、迟者属阴。

总之,在运用“四诊”时,都应以分别阴阳为首要。只有掌握阴阳在辨证中的运用规律,才能正确判断疾病的阴阳属性。正如张景岳所说:“凡诊病施治,必须先审阴阳,乃为医道之纲领,阴阳无谬,治焉有差?医道虽繁,而可以一言蔽之者,曰阴阳而已。”

阴阳与疾病的防治

指导养生

人体的阴阳,是生命的根本。注重养生是保持身体健康无病的重要手段,而其最根本的原则就是要善于调整阴阳,即遵循自然界阴阳的变化规律来调理人体之阴阳,使人体中的阴阳与四时阴阳的变化相适应,以保持人与自然界的协调统一。依据“春夏养阳,秋冬养阴”的原则,对“能夏不能冬”的阳虚阴盛体质者,夏用温热之药预培其阳,则冬不易发病;对“能冬不能夏”的阴虚阳亢体质者,冬用凉润之品预养其阴,则夏不易发病。此即所谓“冬病夏治”、“夏病冬养”之法。

确定治疗原则

由于疾病发生发展的根本原因是阴阳失调。因此,调整阴阳,补其不足,泻其有余,恢复阴阳的协调平衡,是治疗疾病的基本原则之一。故《素问·至真要大沦》说:“谨察阴阳所在而调之,以平为期。”

(1)阴阳偏盛的治疗原则

阴阳偏盛形成的是实证,故总的治疗原则是“实则泻之”,即损其有余。分而言之,阳偏盛而导致的实热证,则用“热者寒之”的治疗方法;阴偏盛而导致的实寒证,则用“寒者热之”的治疗方法。若在阳盛或阴盛的同时,由于“阳胜则阴病”或“阴胜则阳病”而出现阴虚或阳虚时,则又当兼顾其不足,于“实者泻之”之中配以滋阴或助阳之品。

(2)阴阳偏衰的治疗原则

阴阳偏衰出现的是虚证,故总的治疗原则是“虚则补之”,即补其不足。分而言之,阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证,治疗当滋阴制阳,用“壮水之主,以制阳光”的治法,《内经》称之为“阳病治阴”。阳偏衰产生的是“阳虚则寒”的虚寒证,治疗当扶阳抑阴,用“益火之源,以消阴翳”的治法,《内经》称之为“阴病治阳”。

(3)阴阳互损的治疗原则

阴阳互损导致阴阳两虚,故应采用阴阳双补的治疗原则。对阳损及阴导致的以阳虚为主的阴阳两虚证,当补阳为主,兼以补阴;对阴损及阳导致的以阴虚为主的阴阳两虚证,当补阴为主,兼以补阳。

药物的性能认识

1、药性,主要有寒、热、温、凉四种药性,又称“四气”。其中寒凉属阴,温热属阳。一般说来,属于寒性或凉性的药物,能清热泻火,减轻或消除机体的热象,阳热证多用之;属于热性或温性的药物,能散寒温里,减轻或消除机体的寒象,阴寒证多用之。

2、五味就是酸、苦、甘、辛、咸五种味,另外有些药物有淡味或涩味。

辛、甘、淡属阳,酸、苦、咸、涩属阴。临床用药过程中,一般都依据证候的性质将药物的气与味综合考虑用以处方。

3、升降浮沉,是指药物在体内发挥作用的趋向。

升是上升,浮为向外浮于表,升浮之药,其性多具有上升发散的特点,故属阳。降是下降,沉为向内沉于里,沉降之药,其性多具有收敛、泻下、重镇的特点,故属阴。